日本の浮世絵を楽しむ4 喜多川歌麿

反骨の浮世絵師 喜多川歌麿

喜多川歌麿は蔦屋重三郎に見出され、蔦重と組んで、度重なる幕府の統制にも屈せずに、後世に残る多くの作品を残した浮世絵師です。

歌麿は狩野派の絵師に師事して絵の修行を始め、北川豊章の画号で浮世絵師となり、27歳の時に3歳年上の蔦屋重三郎と出会います。

当時、版元として大きく成長しつつあった蔦重は、歌麿の才能を見抜き、彼を自宅に住まわせ、蔦屋の親戚の喜多川姓を与え、絵師として後押ししていきます。

ほどなく歌麿は、蔦屋の出版する黄表紙本や洒落本、狂歌本の挿絵を描くようになります。

因みに黄表紙は挿絵入りの読み物で、表紙が黄色だったので黄表紙と呼ばれました。

洒落本は遊里のガイドブック、狂歌本は洒落を効かせたり、世相を風刺した短歌の一種である狂歌を集めた本です。

歌麿が蔦重に起用されて描いた狂歌絵本三部作は、虫、鳥、貝などを実に写実的に緻密に描き、評判となりました。

そして、歌麿はそれまでの美人画と違い、役者絵で使われていた大首絵の構図を取り入れた美人画を、蔦重と組んで次々と発表し、名実共に押しも押されぬ人気浮世絵師となっていきます。

喜多川歌麿「当時全盛似顔揃・扇屋内-花扇」

しかし、寛政の改革が始まると、蔦重や歌麿たちが携わる出版物や浮世絵は、厳しい取り締まりの対象となります。

歌麿は数々の出版統制をかいくぐり、「判じ物」などで果敢に戦いましたが、次々に禁じられ、最後には手鎖50日の処罰を受けてしまいます。

幕府の数々の禁制にもめげず戦い続けた歌麿でしたが、その後は画力も意欲も衰えていき、処罰の2年後、亡くなるのでした。

歌麿の浮世絵は彼の死後、次第に忘れ去られてしまいますが、19世紀以降のジャポニズムブームから世界で人気を博し、今日では国際的に高い評価を受けています。

歌麿の狂歌絵本三部作―「画本虫撰」

「百千鳥狂」「潮干のつと」

後世では美人画で有名な歌麿ですが、実は歌麿が最初に世間から評価を受けたのは、蔦重のプロデュースで刊行した狂歌絵本の挿絵でした。

狂歌は和歌のパロディーで、当時は狂歌サロンが生れるほど人気があり、流行狂歌師などが詠んだ狂歌集に、浮世絵師らによる挿絵を添えたのが狂歌絵本です。

歌麿は蔦重と狂歌絵本でコンビを組んで人気を得、豪華で美麗な多色刷りの狂歌絵本「画本虫撰(えほんむしえらみ)」、「百千鳥狂(ももちどりきょうかあわせ)」、「潮干のつと(しおひのつと)」の三部作を描きます。

「画本虫撰」は、文字通り「虫」を題材に読まれた狂歌集ですが、歌麿は昆虫をはじめ蛙や蜥蜴などと季節の草花を、昆虫図鑑のように精緻に写実的に描きました。

「百千鳥狂」では、山雀、鶯、鶉など合計30種の鳥が、羽毛の質感が感じられるほどの細やかさで、草花と絶妙のバランスで表現されています。

「潮干のつと」とは、潮干狩りのみやげのことだそうで、36種の貝だけでなく、初めには潮干狩、終わりには貝合わせの美人風俗図が描かれています。

彼はどの作品も、徹底して対象物を観察した上で、単に写実的なだけでなく、実に美しい作品に仕上げています。

歌麿の美人画

喜多川歌麿「当世踊子揃・吉原雀」

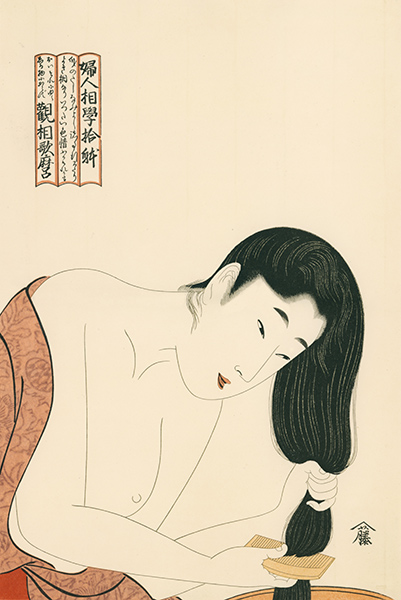

喜多川歌麿の美人画の代名詞と言えば、なんといっても「美人大首絵」でしょう。

当時の美人画は風景の中で描かれる全身像が普通だったので、女性の上半身だけを描く「美人大首絵」は斬新で、江戸の庶民に大人気となります。

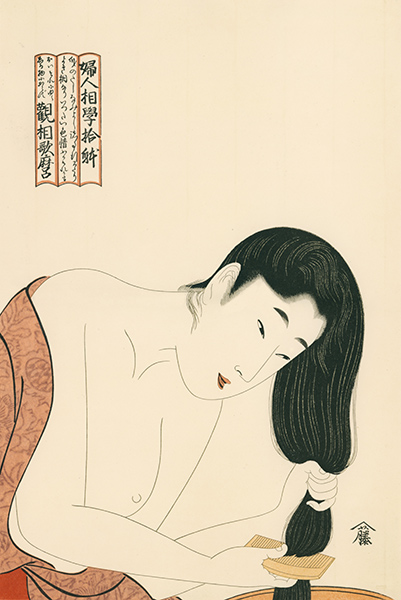

有名な「ポッピンを吹く女」をはじめとした「婦人相学十躰」と「婦女人相十品」、「歌撰恋之部」などのシリーズは大ヒットし、歌麿は当代一の人気美人浮世絵師となります。

鈴木春信の描く愛らしい美人とも、鳥居清長の描く八頭身美人とも違い、歌麿の描く女性は、生き生きとした生身の江戸の美人でした。

喜多川歌麿「婦人相学拾躰・髪洗い」

歌麿は背景を描かず上半身だけを描くことで、それまでの全身像では描けなかった、女性の顔の特徴や表情を実に細やかに表現し、身のこなしやしぐさ、個性や内面までも映し出しました。

また歌麿は、市井の町娘や商家の看板娘から、吉原の遊女まで様々な階層の女性を描きました。

彼女たち歌麿の描く美人画は、外見が美しいというだけでなく、彼女達それぞれの生き方や心の内を感じさせる作品が多数残っています。

歌麿と寛政の改革

歌麿が人気浮世絵師として名を馳せたと同じ頃、筆頭老中が田沼意次から松平定信に代わり、寛政の改革が始まります。

寛政の改革は、財政の立て直しと共に、風紀の乱れを正すことが目的でした。

寛政元(1789)年に倹約令が発布され、寛政2年には春画禁止令が公布、寛政3年には蔦重が洒落本の出版を咎められ、身上半減の刑を受けてしまいます。

「寛政三美人」をはじめ、一般女性の名前を入れた、歌麿の町娘浮世絵シリーズが大人気となっていましたが、寛政6年には、遊女以外の一般の女性の名前を入れることも禁じられてしまいます。

喜多川歌麿「五人美人愛嬌競・八ツ山わしや」判じ物

歌麿はこの禁止令に対抗し、名前を他の形や記号で表現する「判じ絵」で対抗します。

しかし、幕府は更に統制を強め、寛政8年には「判じ絵」が禁止され、ついに寛政12年には、美人大首絵そのものが禁止になってしまいます。

そして、ついに文化元(1804)年、歌麿は「絵本太閤記」を題材とした浮世絵「太閤五妻洛東遊観之図」が強く咎められ、手鎖50日の処罰を受けてしまいます。

幕府の数々の統制に対して、強い反骨精神を持って戦った歌麿ですが、この処罰のあとは、気力体力ともに弱っていき、2年後にその人生を終えるのです。

歌麿の風呂敷「団扇を持つおひさ」柄

先月の記事では、歌麿の風呂敷として「寛政三美人」を載せています。

その絵には、富本豊ひな・難波屋きた・高島ひさという女性が描かれていて、その中の一人高島ひさがこの「団扇を持つおひさ」です。

高島ひさは、江戸両国の煎餅店の高島屋長兵衛の長女で、父親が兼業した水茶屋の看板娘でした。

歌麿がこの絵を描いた頃は、寛政の改革の真最中で、浮世絵の題名に遊女以外の一般の女性の名前は、入れてはいけなくなっていました。

そのため、この絵にも、高島ひさの名前はありません。

しかし、歌麿はその女性が誰か分かるように、絵の中に「判じ絵」を潜ませました。

歌麿は、手にした団扇に高島屋の家紋である三ツ柏紋を描いて、彼女が高島屋ひさであることを示したのです。

喜多川歌麿「団扇を持つおひさ」

画像:東京国立博物館(http://www.tnm.jp/)資料